放眼未來,星辰大海,這是氫能最好的時代。2024年全球平均氣溫為15.10℃,是全球有記錄以來最熱的一年;全球變暖引發的暴雨、干旱、熱浪等氣候災害已經給人類的生存帶來了嚴重的損失和挑戰。為應對氣候變化,中國政府提出碳達峰、碳中和3060目標,氫能產業迎來革命性發展機遇。在碳中和的大背景下,氫能是工業領域深度脫碳的利器。中國每年有約100億噸的二氧化碳排放,在鋼鐵和化工等工業領域,有20~30億噸的碳排放需要依靠綠氫才能夠減排,氫能在碳中和領域發揮的作用不可替代。

著眼當下,舉步維艱,這是氫能最壞的時代。上游制氫目前的狀態好比中國歷史上的春秋時代,百家爭鳴、格局未定;下游燃料電池好比戰國時代,兼并重組正在上演,行業正經歷新一輪洗牌。不管是上游制氫,還是下游燃料電池,市場訂單量都不及預期;2024年,國內電解槽訂單量僅1.27GW,對應制氫系統的市場約20億元,燃料電池汽車銷量僅7097輛,對應燃料電池系統的市場約20億元。下游市場乏力,資本也趨向謹慎觀望,加大了氫能企業的現金流壓力。

在這個矛盾的時點,最重要的就是活下去,堅持到產業爆發的那一天。堅定兩個思路,一是堅持正確的技術路線,技術路線之爭不是單個企業之間的戰斗,而是不同技術路線效率和性價比的比拼;選對路線,勢如破竹;選錯路線,螳臂擋車。二是明確邊界,有所為有所不為。明確自身在產業中的站位,有清晰的邊界感。央國企、上市公司發揮渠道、資本優勢,做好系統集成;初創企業發揮研發技術優勢,做好材料和零部件,不宜輕易跨界、大包大攬。

最好的時代:深度脫碳,掀起氫能革命

1.1.全球變暖與溫室氣體排放

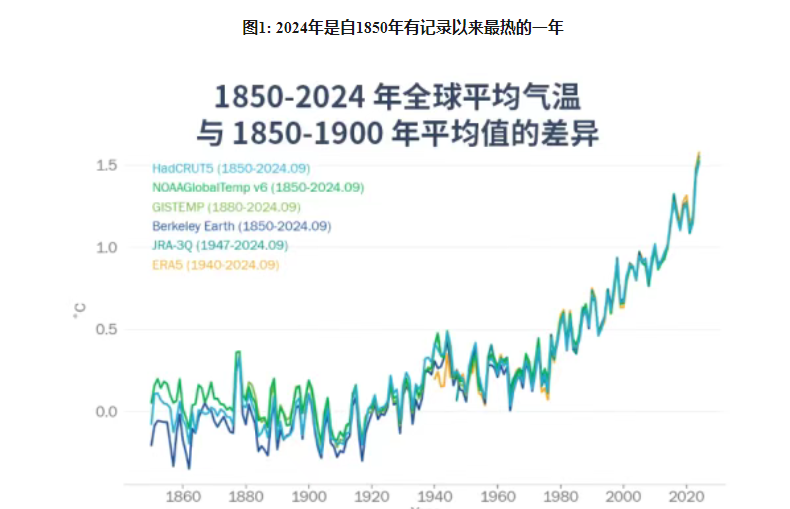

2024年全球平均氣溫為15.10℃,較工業化前水平高出1.55℃,是全球有記錄以來最熱的一年。氣候變暖會增加各種極端天氣事件發生的概率,如暴雨、干旱、臺風、熱浪等;放眼全球,加拿大/澳大利亞/美國加州山火頻發、印度連續出現超50℃高溫、非洲/中東沙漠地帶暴雨肆虐;國內來看,2022年的鄭州暴雨、2023年的東北洪災、2024年的貴州山火,全球變暖引發的氣候災害已經給人類的生存帶來嚴重的損失和挑戰。

過多的溫室氣體排放是導致全球變暖的主要原因。溫室氣體主要包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等,溫室氣體產生的溫室效應能起到調節地球氣溫的作用;若沒有溫室效應,地球表面的平均溫度將是-18℃,而溫室氣體濃度過高、溫室效應過強,如金星(大小/質量/密度與地球相似,但大氣中二氧化碳濃度為96%)的地表溫度高達464℃。工業革命前的幾千年間,地球大氣溫室氣體濃度保持在相對穩定水平;但工業革命以來,人類通過燃燒化石能源釋放大量二氧化碳、甲烷等溫室氣體,溫室效應加劇,引發了全球變暖。

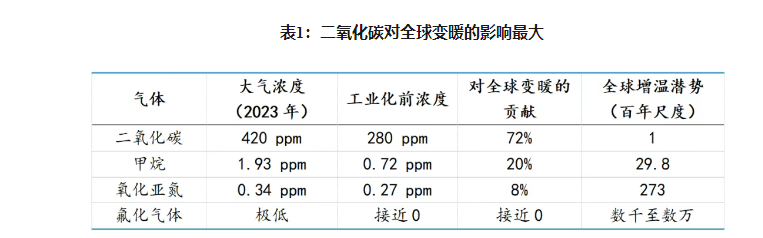

溫室氣體中,二氧化碳對全球變暖的影響最大。不同類型溫室氣體產生的增溫效應不同,科學界常以二氧化碳作為參照氣體,采用“全球增溫潛勢”衡量一定時間尺度內,某種溫室氣體的相對增溫能力。在百年尺度下,甲烷的全球增溫潛勢是29.8,氧化亞氮是273,但由于甲烷、氧化亞氮相比二氧化碳在大氣中的含量低,從整體增溫效應看,依然是二氧化碳的貢獻最大,占比達72%。因此,減排溫室氣體,優先減排二氧化碳。

1.2.氫能是工業領域深度脫碳的利器

2020年,全球二氧化碳排放348億噸;其中,中國二氧化碳排放107億噸,占比超30%。在中國約100億噸的二氧化碳排放中,發電(供熱)占比45%,工業占比39%,交通占比10%,建筑占比5%,農業占比1%;其中,工業排放中,建材占比38%,鋼鐵占比32%,化工占比24%,有色占比6%。

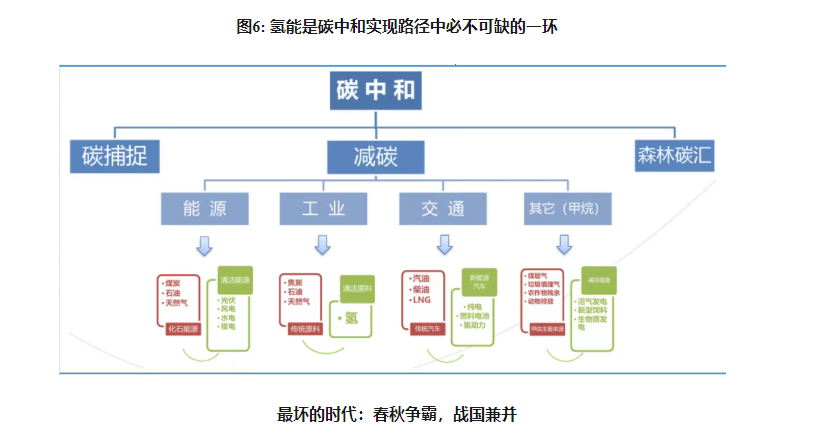

氫能是工業領域深度脫碳的利器。從減排二氧化碳的角度看,①發電端,主要是火電燒煤排放的二氧化碳,可以通過光伏、風電、水電、核電來減排;②交通端,主要是飛機、輪船、重卡、小轎車,現在的新能源鋰電池汽車減排的就是小轎車排放的二氧化碳,未來重型交通如飛機、輪船、重卡等可以通過氫能或泛氫能源進行減排;③工業端,鋼鐵行業可以通過氫冶金替代傳統的焦炭冶金路線來減排,化工行業則通過電解水制綠氫替代傳統的煤制氫/天然氣制氫來減排。未來,發電端的碳減排主要依靠綠電,而工業端的深度脫碳則依靠綠氫;從減排二氧化碳的潛在空間看,氫在碳中和領域發揮的作用不可替代。

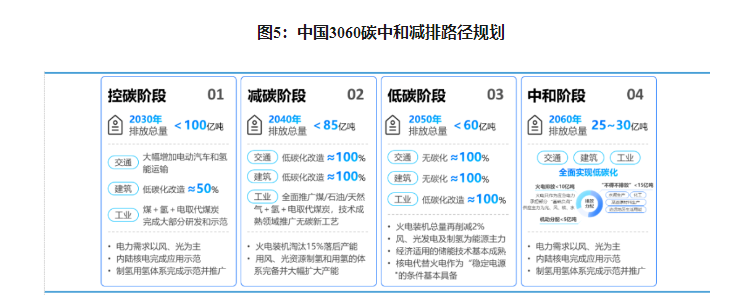

碳中和的基本定義是凈零排放,是“天幫忙”+“人努力”共同促成的結果。“天幫忙”指地球系統本身對人類活動產生二氧化碳的吸收固定能力,人類排放的所有二氧化碳有約54%被自然過程吸收,其中陸地吸收31%,海洋吸收23%,另外的約46%留在大氣中;“人努力”減排的是這46%的部分。中國目前有約100億噸的二氧化碳排放,預計到2060年減排70%~75%,還有25億~30億噸不得不排放的二氧化碳,陸地(植樹造林增強生態建設后)可吸收約13億噸,海洋可吸收約7億噸,剩下5億~10億噸通過CCUS技術進行固碳。

中國碳中和的框架設計是一個三端共同發力的體系。①發電端,火電逐步退出,只作為調節電源和應急電源之用;核電、水電充當穩定電源,風、光成為主力發電和供能資源,并利用儲能技術克服風光的波動性。②能源消費端,用非碳能源發電、制氫,再用電力、氫能替代煤炭、石油、天然氣用于工業、交通、建筑部門。③固碳端,用生態建設、CCUS等碳固存技術,將碳人為地固定在地表、產品或地層中。在碳中和的總體框架設計中,氫能在能源消費端可直接減排鋼鐵、化工、重型交通領域的碳排放,在發電端可匹配風光發揮儲能作用,是碳中和實現路徑中必不可缺的一環。

2.1.上游制氫:春秋時代,百家爭鳴

氫作為一種能源,類比成熟的石油和天然氣產業,上游制氫端市場空間大,玩家相對集中,容易誕生大市值的公司,是兵家必爭之地;目前,國內已有超過200家電解槽相關企業,但行業標準和規范尚未完善,上游制氫處于一片混戰狀態,百家爭鳴、格局未定,類似春秋時期。

2024年,國內電解槽中標規模僅1.27GW,未達到市場預期;究其原因,一方面,大標方的電解槽產品還未經過市場的充分驗證,2023年6月投產的中石化庫車綠氫項目是行業的標桿性項目,該項目的運行數據和結果對國內綠氫行業走向有著重要的影響,目前項目平穩運行,需要等待其長時間穩定運行后的測試結果;另一方面,綠氫的高成本仍然是制約行業發展的重要因素,還需要制氫企業不斷突破,提供更多的降本方案。

雖然電解槽裝機規模尚未起量,但行業價格戰已經悄然打響。2021年,單槽5MW堿槽的中標價格是1200萬元/臺套,單槽1MW PEM槽的中標價格是1000萬元/臺套;到2024年,堿槽中標價格已降至436萬元/臺套,PEM槽中標價格降至535萬元/臺套,均逼近甚至低于成本線。這極大壓縮了制氫企業的利潤空間,迫使很多小企業提前出局。

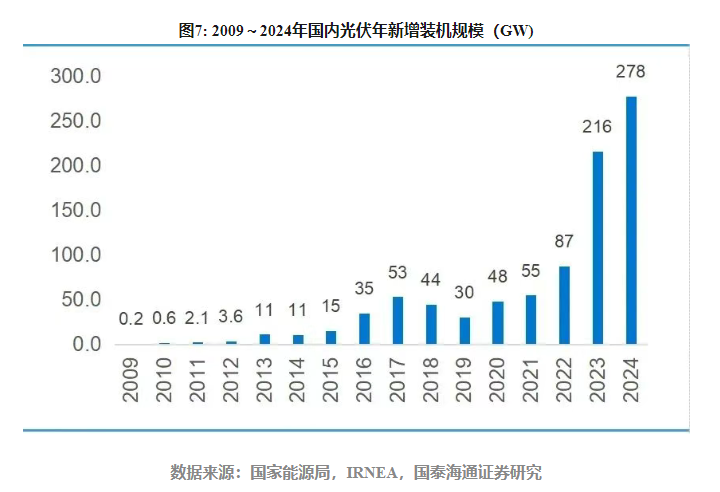

從裝機規模看,當下的制氫電解槽類似2010~2011年的光伏行業。2010年和2011年,國內光伏新增裝機分別為0.6GW和2.1GW,2013年突破10GW,2016年突破30GW;預計2025年,國內電解槽出貨量達3~4GW,若按年均翻倍的增速,2027年突破10GW,將是行業的一個關鍵拐點年份。

2.2.下游燃料電池:戰國時代,兼并重組

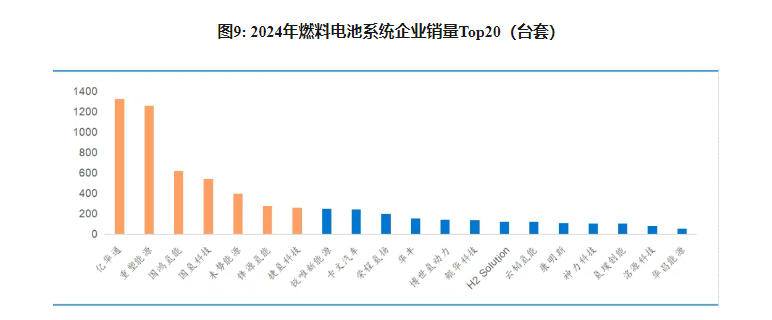

經過5-6年的野蠻生長,下游燃料電池已經進入戰國時代;戰國七雄(億華通、重塑能源、國鴻氫能、國氫科技、未勢能源、鋒源氫能、捷氫科技)格局初步確立,由于燃料電池汽車銷量短期內還沒到爆發的拐點,未來各燃料電池系統廠商仍將爭奪市場,兼并重組,行業還將經歷新一輪的洗牌。

2024年,中國燃料電池汽車銷量僅7097輛,國內燃料電池汽車的年銷量始終難以突破1萬輛大關。參考新能源純電動汽車的發展,當下的燃料電池汽車類似2011年的純電動汽車;2011年國內純電動車銷量5600輛,2014年接近5萬輛,2015年突破20萬輛。我們預計2025年,國內燃料電池汽車銷量約8000輛,行業拐點將出現在2031年前后,年銷量預計突破10萬輛關口。

現階段,燃料電池企業普遍面臨“缺錢”的窘境。一方面,行業頭部企業應收賬款高企,資金周轉壓力大;以億華通為例,2023年公司營收8億元,期末應收賬款高達16億元,期內應收賬款增加5.4億元。燃料電池行業通常采用“先墊后補”模式,補貼發放周期較長,企業資金回籠慢;同時,市場需求不足,下游汽車企業更強勢,延長付款周期。另一方面,下游銷量未爆發,燃料電池產業在資本市場遇冷;2024年,國內一級市場共有46家氫能企業融資案例,其中燃料電池相關融資案例僅5家;此外,不少頭部燃料電池企業在A股上市受阻,紛紛選擇赴港上市,以解融資之渴。

活下去剩者為王

3.1.選對賽道,氫能十大技術路線之爭

參考光伏行業的單晶硅與多晶硅之爭,技術路線的力量不可小覷;這不是單個企業之間的戰斗,而是不同技術路線效率和性價比的比拼。氫能產業從上游制氫,到中游儲運,再到下游應用,技術路線之爭無處不在。選對路線,好比走在歷史車輪前進的方向,滾滾向前;選錯路線,則如逆水行舟,步步難行。

從上游制氫看,首先便是ALK、PEM、AEM以及SOEC的四大制氫路線之爭,目前看ALK成本低,但電流密度低、電耗高,與風光適配性弱;PEM電流密度高、電耗低,與風光適配性好,但現階段成本偏高;AEM兼具ALK和PEM兩者的優勢,但其陰離子交換膜壽命還未達到產業化要求;SOEC則另辟蹊徑,在一些高溫廢熱場景下具備獨特優勢。

①在ALK制氫路線中,隔膜有復合隔膜與PPS布路線之爭,現階段PPS布更成熟,成本低、更具穩定性;電極按照附著方式的不同,有熱噴涂、化學沉積、熱分解、電鍍四種路線之爭,從長時間附著效果看,電鍍或是最優解,但大尺寸電鍍和電鍍工藝一致性仍待解決;極板有乳突板和平板+支撐網路線之爭,從未來ALK高電密趨勢看,平板+支撐網是方向。

②在PEM制氫路線中,催化劑有含銥催化劑和無銥催化劑之爭,但只要銥載量降低到一定程度,含銥催化劑就有其生存空間;多孔傳輸層有鈦氈與直通孔結構之爭,從第一性原理看,直通孔結構孔道直通,更有利于反應水和氧氣泡傳輸,是未來的路徑選擇,但其創新性強,需要經歷行業的考驗;雙極板有蝕刻、流道沖壓和板網結構之爭,未來大規模起量將是流道沖壓和板網結構的競爭。

③不管哪條制氫路線都需要制氫電源,制氫電源有晶閘管與IGBT的路線之爭,從未來離網制氫趨勢看,IGBT由于其快速的開關能力,能更好應對波動性風光電力帶來的功率變化,產生的諧波少,對電網穩定支撐作用好,更適配離網制氫場景。

從中游儲運看,氫氣運輸按照不同物理形態分為高壓氣態儲氫、管道輸氫、低溫液態儲氫、有機液態儲氫以及固態儲氫。不同儲運方式適用不同場景,比如從內蒙古烏蘭察布到江蘇南京的超遠距離運輸可通過管道輸氫,從江蘇南京到常州的城際運輸可通過低溫液態儲氫,常州市內到各加氫站的運輸則可通過高壓氣態儲氫。此外,固態儲氫的適用場景包括叉車、兩輪車等場景。在加氫站環節,則有隔膜壓縮機、液驅壓縮機以及離子液體壓縮機之爭。

從下游燃料電池看,其產業化相對成熟,很多技術路線已經定型,仍存在一定討論的有氫燃料電池與氫內燃機的路線之爭;在氫燃料電池系統內部,有氫氣循環泵與引射器之爭;在車載供氫系統中,未來重卡是加氣氫還是液氫,對應有高壓氣態儲氫與低溫液態儲氫路線之爭。

3.2.明確邊界,欲有所為必先有所不為

選對技術路線后,下一步就是明確邊界。不同類型企業的資源稟賦不一,央國企、上市公司有渠道、有資本,適合布局偏下游的制氫系統和電解槽;初創企業有技術、有研發,適合布局偏上游的核心材料和零部件。

對央國企、上市公司,如果過度向上延伸,將導致沒有足夠精力聚焦某個零部件和材料,也限制了自身從市場上選擇最好的供應商;對初創企業,過度向下延伸將會與原有客戶形成競爭,同時增加了自身的資金壓力。因此,在資源有限的情況下,明確自身在產業中的站位,有清晰的邊界感,不宜輕易跨界、大包大攬。

來源:國泰海通證券

免責聲明:文章為作者獨立觀點,僅用于學習交流,轉載目的在于傳遞更多信息,如因作品內容、圖片、版權等存在問題,請聯系后臺進行刪除。以上僅為靜態整理,不構成投資建議;據此入市,風險自擔!

|

|

|

BACK TOP

|

BACK TOP

The Website Supports All Mobile Terminal Design Support:©Bootstrap